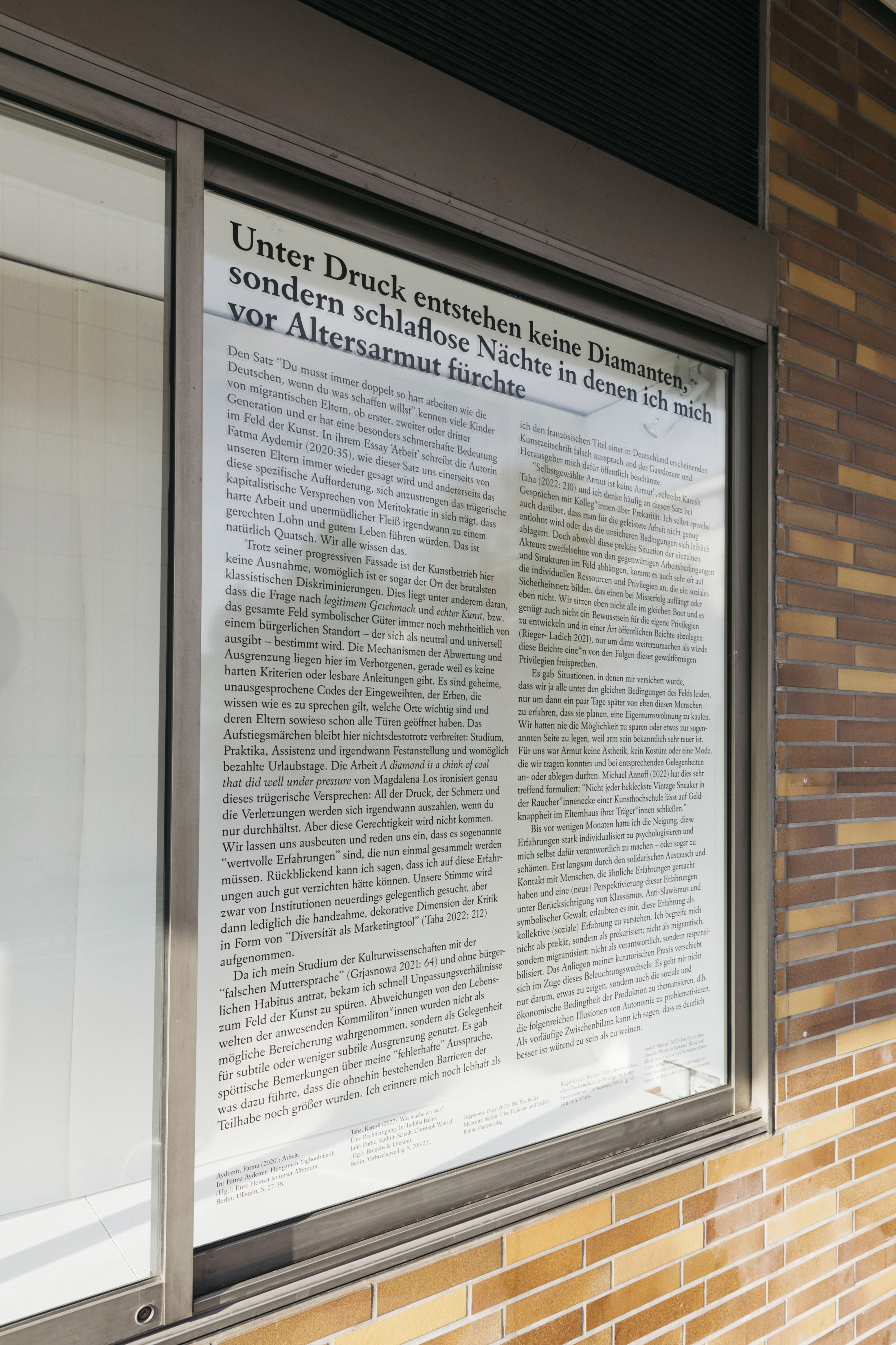

Unter Druck entstehen keine Diamanten, sondern schlaflose Nächte in denen ich mich vor Altersarmut fürchte fand im Rahmen von Prolog I – Vorbesichtigungen (anschaffen/freischaffen) einem Projekt zur Poetik und Politik der Arbeit von Kulturschaffenden statt.

Eingeladen von Nouria Behloul und Catharina Szonn

Photographer: Eike Walkenhorst

Unter Druck entstehen keine Diamanten, sondern schlaflose Nächte in denen ich mich vor Altersarmut fürchte

Elena Malzew

Den Satz “Du musst immer doppelt so hart arbeiten wie die Deutschen, wenn du was schaffen willst” kennen viele Kinder von migrantischen Eltern, ob erster, zweiter oder dritter Generation und er hat eine besonders schmerzhafte Bedeutung im Feld der Kunst. In ihrem Essay ‘Arbeit’ schreibt die Autorin Fatma Aydemir (2020:35), wie dieser Satz uns einerseits von unseren Eltern immer wieder gesagt wird und andererseits das diese spezifische Aufforderung, sich anzustrengen das trügerische kapitalistische Versprechen von Meritokratie in sich trägt, dass harte Arbeit und unermüdlicher Fleiß irgendwann zu einem gerechten Lohn und gutem Leben führen würden. Das ist natürlich Quatsch. Wir alle wissen das.

Trotz seiner progressiven Fassade ist der Kunstbetrieb hier keine Ausnahme, womöglich ist er sogar der Ort der brutalsten klassistischen Diskriminierungen. Dies liegt unter anderem daran, dass die Frage nach legitimem Geschmack und echterKunst, bzw. das gesamte Feld symbolischer Güter immer noch mehrheitlich von einem bürgerlichen Standort - der sich als neutral und universell ausgibt - bestimmt wird. Die Mechanismen der Abwertung und Ausgrenzung liegen hier im Verborgenen, gerade weil es keine harten Kriterien oder lesbare Anleitungen gibt. Es sind geheime, unausgesprochene Codes der Eingeweihten, der Erben, die wissen wie es zu sprechen gilt, welche Orte wichtig sind und deren Eltern sowieso schon alle Türen geöffnet haben. Das Aufstiegsmärchen bleibt hier nichtsdestotrotz verbreitet: Studium, Praktika, Assistenz und irgendwann Festanstellung und womöglich bezahlte Urlaubstage. Die Arbeit A diamond is a chink of coal that did well under pressure von Magdalena Los ironisiert genau dieses trügerische Versprechen: All der Druck, der Schmerz und die Verletzungen werden sich irgendwann auszahlen, wenn du nur durchhältst. Aber diese Gerechtigkeit wird nicht kommen. Wir lassen uns ausbeuten und reden uns ein, dass es sogenannte “wertvolle Erfahrungen” sind, die nun einmal gesammelt werden müssen. Rückblickend kann ich sagen, dass ich auf diese Erfahrungen auch gut verzichten hätte können. Unsere Stimme wird zwar von Institutionen neuerdings gelegentlich gesucht, aber dann lediglich die handzahme, dekorative Dimension der Kritik in Form von “Diversität als Marketingtool” (Taha 2022: 212) aufgenommen.

Da ich mein Studium der Kulturwissenschaften mit der “falschen Muttersprache” (Grjasnowa 2021: 64) und ohne bürgerlichen Habitus antrat, bekam ich schnell Unpassungsverhältnisse zum Feld der Kunst zu spüren. Abweichungen von den Lebenswelten der anwesenden Kommiliton*innen wurden nicht als mögliche Bereicherung wahrgenommen, sondern als Gelegenheit für subtile oder weniger subtile Ausgrenzung genutzt. Es gab spöttische Bemerkungen über meine “fehlerhafte” Aussprache, was dazu führte, dass die ohnehin bestehenden Barrieren der Teilhabe noch größer wurden. Ich erinnere mich noch lebhaft als ich den französischen Titel einer in Deutschland erscheinenden Kunstzeitschrift falsch aussprach und der Gastdozent und Herausgeber mich dafür öffentlich beschämte.

“Selbstgewählte Armut ist keine Armut”, schreibt Karosh Taha (2022: 210) und ich denke häufig an diesen Satz bei Gesprächen mit Kolleginnen über Prekarität. Ich selbst spreche auch darüber, dass man für die geleistete Arbeit nicht genug entlohnt wird oder das die unsicheren Bedingungen sich leiblich ablagern. Doch obwohl diese prekäre Situation der einzelnen Akteure zweifelsohne von den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen und Strukturen im Feld abhängen, kommt es auch sehr oft auf die individuellen Ressourcen und Privilegien an, die ein soziales Sicherheitsnetz bilden, das einen bei Misserfolg auffängt oder eben nicht. Wir sitzen eben nicht alle im gleichen Boot und es genügt auch nicht ein Bewusstsein für die eigene Privilegien zu entwickeln und in einer Art öffentlichen Beichte abzulegen (Rieger- Ladich 2021), nur um dann weiterzumachen als würde diese Beichte einen von den Folgen dieser gewaltförmigen Privilegien freisprechen.

Es gab Situationen, in denen mir versichert wurde, dass wir ja alle unter den gleichen Bedingungen des Felds leiden, nur um dann ein paar Tage später von eben diesen Menschen zu erfahren, dass sie planen, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Wir hatten nie die Möglichkeit zu sparen oder etwas zur sogenannten Seite zu legen, weil arm sein bekanntlich sehr teuer ist. Für uns war Armut keine Ästhetik, kein Kostüm oder eine Mode, die wir tragen konnten und bei entsprechenden Gelegenheiten an- oder ablegen durften. Michael Annoff (2022) hat dies sehr treffend formuliert: “Nicht jeder bekleckste Vintage Sneaker in der Raucherinnenecke einer Kunsthochschule lässt auf Geldknappheit im Elternhaus ihrer Trägerinnen schließen.”

Bis vor wenigen Monaten hatte ich die Neigung, diese Erfahrungen stark individualisiert zu psychologisieren und mich selbst dafür verantwortlich zu machen - oder sogar zu schämen. Erst langsam durch den solidarischen Austausch und Kontakt mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und eine (neue) Perspektivierung dieser Erfahrungen unter Berücksichtigung von Klassismus, Anti-Slawismus und symbolischer Gewalt, erlaubten es mir, diese Erfahrung als kollektive (soziale) Erfahrung zu verstehen. Ich begreife mich nicht als prekär, sondern als prekarisiert; nicht als migrantisch, sondern migrantisiert; nicht als verantwortlich, sondern responsibilisiert. Das Anliegen meiner kuratorischen Praxis verschiebt sich im Zuge dieses Beleuchtungswechsels: Es geht mir nicht nur darum, etwas zu zeigen, sondern auch die soziale und ökonomische Bedingtheit der Produktion zu thematisieren, d.h. die folgenreichen Illusionen von Autonomie zu problematisieren. Als vorläufige Zwischenbilanz kann ich sagen, dass es deutlich besser ist wütend zu sein als zu weinen.

Literatur:

– Aydemir, Fatma (2020): Arbeit. In: Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah (Hg.): Eure Heimat ist unser Albtraum. Berlin: Ullstein, S. 27-38.

– Taha, Karosh (2022): Was mache ich hier? Eine Rechtfertigung. In: Iuditha Balint, Julia Dathe, Kathrin Schadt, Christoph Wenzel (Hg.): Brotjobs & Literatur. Berlin: Verbrecherverlag, S. 209-221.

– Grjasnowa, Olga (2021): Die Macht der Mehrsprachigkeit. Über Herkunft und Vielfalt. Berlin: Dudenverlag.

– Rieger-Ladich, Markus (2021): Identitätsdebatte oder: Das Comeback des Privilegs. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Jg. 66, Heft 10. S. 97-104.

– Annoff, Michael (2022): Das Eis ist dünn [aber das Wasser ist lauwarm]. Klasse und Klassismus in Kunst- und Kulturproduktion. Online verfügbar unter: https://diversity-arts-culture.berlin/magazin/das-eis-ist-duenn-aber-das-wasser-ist-lauwarm.